Pourquoi est-il urgent de se mobiliser sur l’adaptation au changement climatique ?

The Nature Letter on Sunday #036 - Nous analysons le dernier rapport Copernicus sur le climat - Celui-ci nous pousse à accélérer nos efforts d’adaptation aux évènements climatiques extrêmes

Nous sommes maintenant tous conscients que le réchauffement climatique est une réalité. Il est maintenant fréquent d’entendre les météorologues nous annoncer des records de températures répétitifs, mois après mois et année après année.

Nous entendons aussi des scientifiques, toujours plus nombreux, annoncer que la limite souhaitée de ne pas dépasser + 1.5°C d’augmentation moyenne des températures par rapport à l’ère pré-industrielle, pourrait déjà être intenable.

Certains avancent même que nous serions sur une tendance d’augmentation nous amenant avant la fin du siècle à un seuil de +4°C.

Les toutes dernières mesures confirment que l’élévation des températures est une réalité . L’Institut Copernicus a établi que le printemps boréal ( mars à mai) est le deuxième le plus chaud jamais enregistré sur la planète et le mois de mars a fait l’objet d’un nouveau record absolu. Les mesures de fonte des glaces montrent aussi qu’au Groenland, pendant une vague record de chaleur en mai, la glace a fondu 17 fois plus vite que la moyenne.

Dans ce contexte, la publication en avril du dernier rapport annuel de l‘Institut Copernicus , qui fait autorité sur la question en Europe, est l‘occasion pour nous d’analyser plus précisément ce que sont exactement ces tendances climatiques au niveau de notre continent européen et d’en tirer les conséquences pour nos plans d’action.

Quels sont les messages clefs du rapport de Copernicus ?

Les messages clefs délivrés par le rapport sont les suivants :

Le réchauffement s’accélère globalement sur le continent :

L’Europe a enregistré, à nouveau en 2024, son année la plus chaude de son histoire.

L’Europe a subi un nombre important de jours de canicule et de nuits tropicales (le deuxième chiffre le plus élevé historiquement).

L’Europe et la région méditéranéenne ont enregistré un nouveau record de chaleur en surface sur les mers et les lacs.

Les glaciers en Scandinavie et au Svalbard ont enregistré un record de fonte historique.

Les conséquences de ce réchauffement en matière d'événements climatiques extrêmes se confirment :

L’Europe a subi les inondations les plus importantes depuis 2013.

Les incendies au Portugal au mois de Septembre ont touché 1100 km2 soit un quart du total des surfaces touchées cette année en Europe par les incendies.

Les contrastes climatiques entre régions augmentent :

Des contrastes importants ont été constatés en 2024 entre l’est et l’ouest de la région.

L’est de l’Europe a été plus chaud et plus ensoleillé quand au même moment l’ouest a été plus nuageux et pluvieux.

L’évolution de l’Arctique est tout particulièrement préoccupante :

La région arctique a été proche de son record de chaleur en 2024 (troisième année la plus chaude de son histoire).

L’étendue de la calotte glaciaire a été réduite à la fin de l’été en Septembre à son niveau proche du record minimum (5ème année la moins importante).

Nous avions identifié l’Arctique comme un point d’inflexion pour notre climat en général comme nous l’avions présenté dans notre article intitulé “Pouvons nous identifier les “tipping points” du climat”?”.

Pourquoi l’adaptation au changement climatique est un sujet nécessitant une forte mobilisation ?

Nous pouvons identifier quelques éléments absolument saisissants dans ce rapport :

L‘Europe est la zone la plus touchée dans le monde par le réchauffement climatique et le sera durablement.

Les contrastes augmentent avec un lot croissant d’événements extrêmes de toutes natures comme :

Les inondations.

Les tempêtes.

Les sécheresses.

Les canicules.

Les incendies.

Les éboulements de montagne et chutes de glaciers.

Ce phénomène est déconnecté des efforts très importants faits pour la transition en Europe. L’Europe est le meilleur élève mais est le plus impacté !

L’Europe est un continent à climat tempéré et est historiquement peu habitué aux évènements extrêmes. Il est de ce fait assez mal préparé à cette évolution vers un climat apportant des évènements extrêmes plus fréquents.

Les efforts de résilience climatiques sont donc essentiels :

Les zones urbaines commencent à se mobiliser :

Les villes commencent à se mettre en mouvement mais les efforts nécessaires sont considérables. Le rapporte partage quelques exemples notables de planifications urbaines en Europe :

Glasgow : La mise en place d’un système de canal d’eau et de drainage permettant de gérer les excès d’eaux en cas d'inondation potentielle.

Hollande : Le remplacement à grande échelle de pavés par des revêtements végétaux réduisant la température et réduisant les conséquences des inondations.

Paris : Les plantations d’arbres et de fleurs pour la biodiversité et le refroidissement de l’atmosphère dans la ville.

Milan : La plantation de zones arborées dans la ville.

Bratislava (Slovakia) : La mise en place de réservoirs d’eau, des toits verts et des jardins pour le meilleur captage des eaux.

Kyiv (Ukraine) : La mise en place dans les parcs de dispositif de distribution de vapeur d’eau pour le refroidissement en cas de canicule.

Les efforts en matière urbaine se développent aussi au niveau mondial. Nous pensons par exemple aux espaces verts de Singapore mais aussi à certaines expériences chinoises comme le projet de ville de Liuzhou qui prévoit 30000 habitants dans un habitat couvert par 40000 arbres et 1 millions de plantes.

Nous pouvons aussi citer les efforts prévus pour adapter les villes côtières à l’élévation des niveaux marins (par exemple New York ou Londres) et pour accroître la vigilance sur les risques géotechniques comme les gonflements ou rétractations des argiles pouvant menacer l’intégrité de zones construites.

En revanche peu est fait hors des villes alors même que les évènements extrêmes affectent l’ensemble de nos géographies.

Les zones agricoles et zones rurales :

Les sécheresses affectent fortement les rendements.

Les épisodes de grêle font des dégâts importants sur les fruits et les vignes.

Les inondations engendrent des phénomènes d’érosion des sols assez importants.

les littoraux :

Le recul du trait du littoral du fait de l’augmentation progressive du niveau des mers et l’intensification des épisodes de submersion lors des épisodes de tempêtes bouleversent les plans d’aménagement du territoire sur ces zones côtières.

les zones montagneuses :

Les menaces d’éboulement de rochers et d’effondrement des glaciers rendent certaines vallées progressivement inhospitalières.

Les infrastructures économiques essentielles :

Elles sont en première ligne dans l’adaptation climatique car elles doivent faire preuve d’une résilience accrue.

Les réseaux électriques doivent être protégées contre les évènements extrêmes comme les tempêtes.

Les centrales hydrauliques et nucléaires doivent être aménagées pour anticiper d’éventuels épisodes de sécheresses conduisant à une baisse importante des niveaux hydriques.

Les réseaux d’alimentation en eaux peuvent être aussi perturbés par les amplitudes hydriques (sécheresses, inondations)

Les infrastructures de transports peuvent être directement impactées par les évènements extrêmes (revêtements d’asphalt routiers à hautes températures, les ouvrages comme les ponts, les routes et les tunnels peuvent être abimés par les tempêtes, les ports et les aéroports sont sensibles aux inondations et élévations des eaux).

Comment envisager des plans d’actions de résilience et d’adaptation climatique plus robustes ?

Nous commençons par consulter les plans d’actions existants dans les différents pays européens. Ils sont clairement insuffisants.

Ils sont généralement très généraux et manquent souvent d’objectifs quantitatifs clairs :

C’est le cas du plan d’adaptation de la France qui enregistrent une longue liste d’intentions et de souhaits de coordinations des différents acteurs mais ne se confrontent pas à des hypothèses chiffrées réalistes et n’intègre pas de plans quantitatifs.

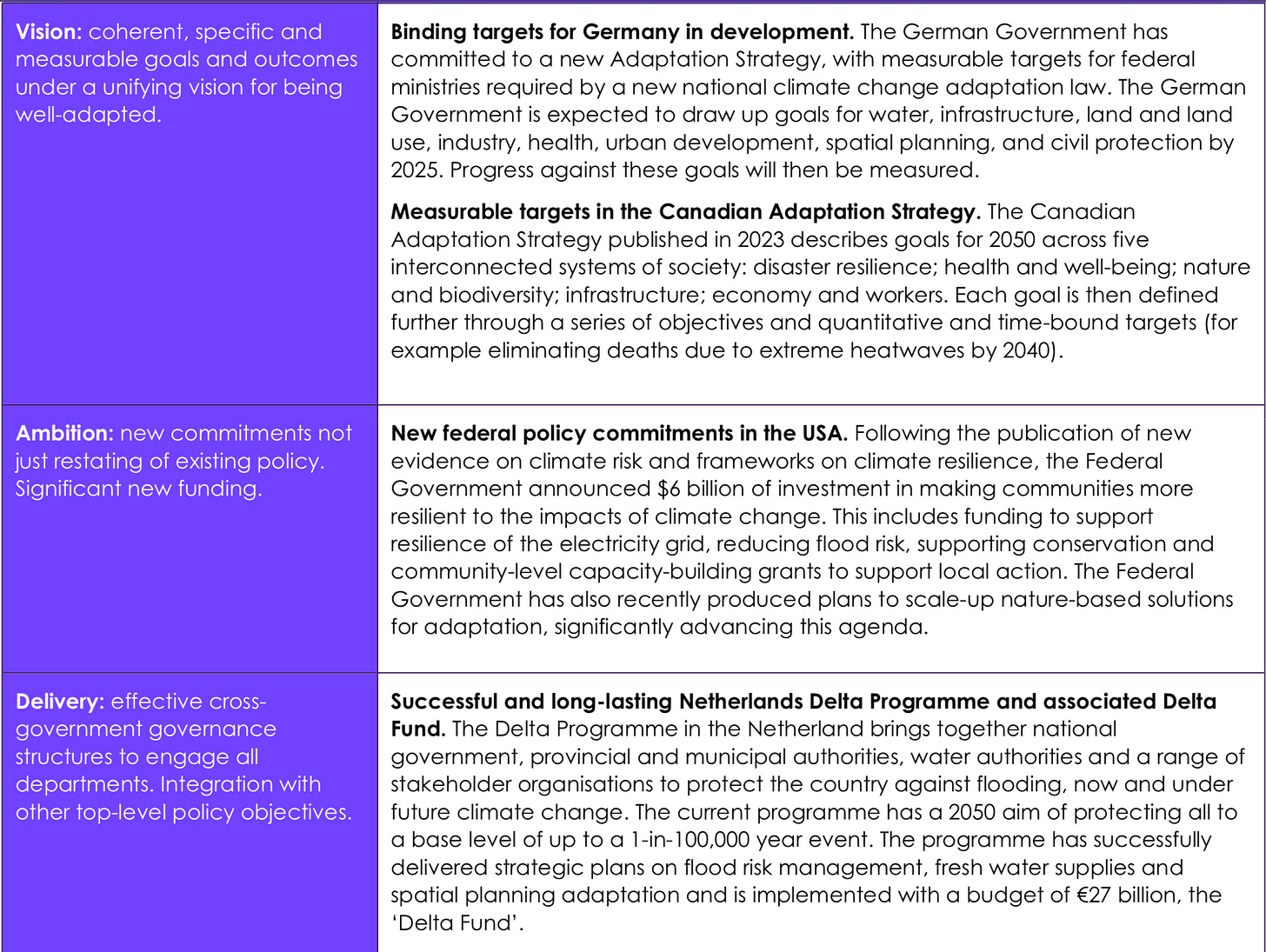

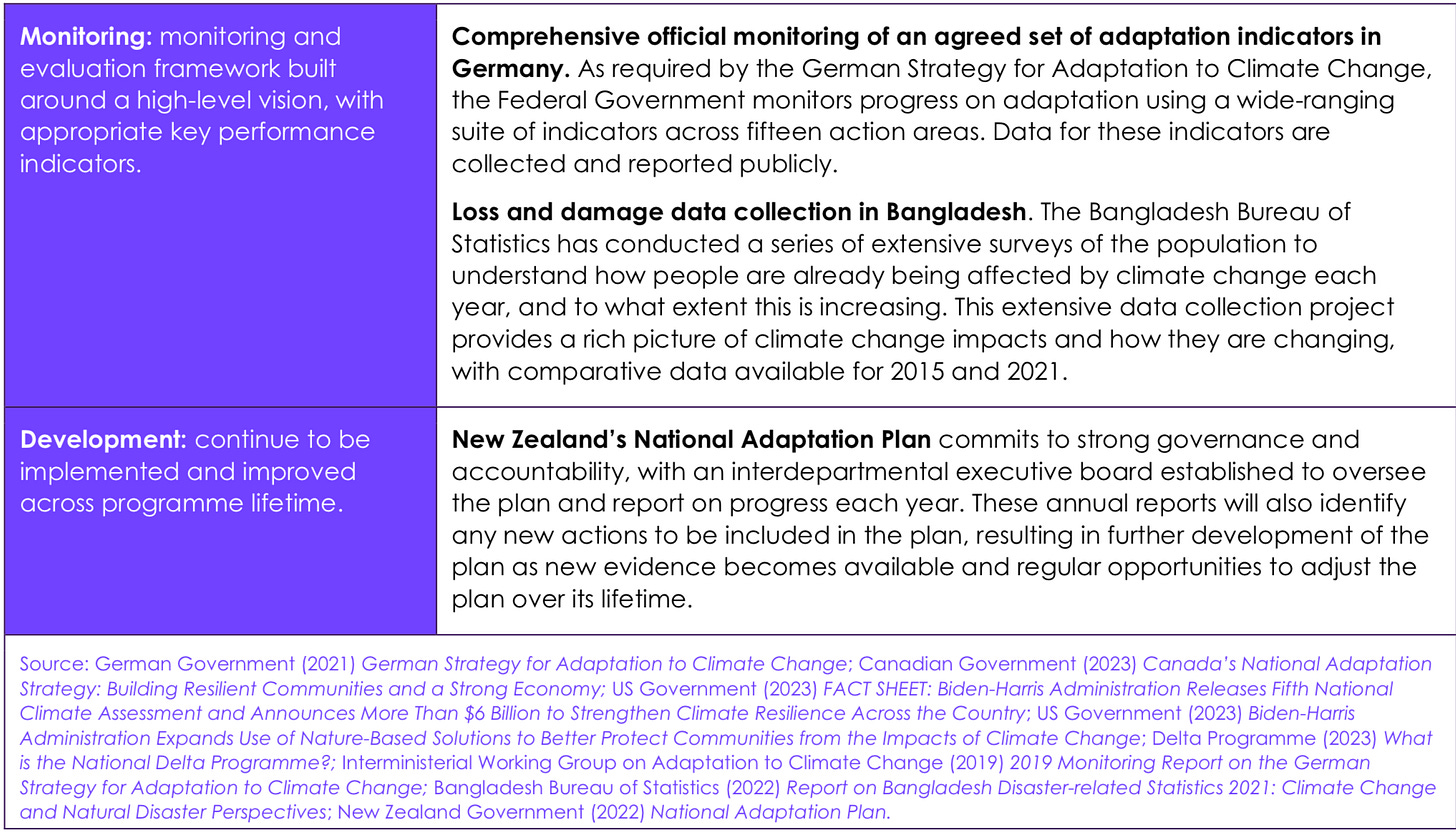

La commission parlementaire du Royaume-Uni fait le même constat sur le plan d’adaptation britannique et identifie les meilleures pratiques au niveau international ( voir tableau ci-dessous) qui consistent à mettre en place des objectifs réalistes, chiffrés et des investissements fléchés clairs pour obtenir les résultats escomptés :

Les objectifs de ces plans doivent traiter les principaux programmes suivants:

Eco-systèmes.

Agriculture et pêche.

Approvisionnement alimentaire.

Environnements urbains.

Systèmes critiques pour les Eaux/Energie/Telecom/Transports.

Risques systémiques de sur-chaleurs et d’inondations côtières ou terrestres.

Santé.

Au delà des pays européens, les Nations unies aident une vingtaine de pays en développement pour se préparer . Il faut garder en tête que les pays en développement sont susceptibles d’être encore plus vulnérables et ils le sont déjà comme par exemple les inondations catastrophiques historiques au Bangladesh, les effets dramatiques des sécheresses au Sahel ou les records de températures absolues en Inde ( > 50 °C).

Le rôle de la recherche scientifique, de la technologie et des start-ups seront clefs pour accompagner les efforts d’adaptation.

Nous pouvons citer un rapport de Bain sur les principaux secteurs qui doivent se développer pour accompagner cette adaptation climatique (rapport sur les investissements rentables).

Ce secteur reste sous-développé dans le monde des start-ups et représente un potentiel très important pour toutes les solutions qui apporteront une véritable résilience et une véritable sécurité.

Nous pouvons lister certains de ces secteurs :

Données climatiques, prévisions et Assurances :

Climate intelligence.

Assurance climatiques.

Systèmes pour l’eau en milieu urbain.

Traitement des eaux.

Conservation et écoulement des eaux.

Stations de pompage.

Systèmes de stockage d’eau.

Protection énergétique.

Stations de générateurs électriques.

Protection contre les incendies :

Equipement de lutte contre le feu.

Construction :

Systèmes de refroidissement d’air.

Constructions adaptées au vent.

Construction réfractaire à la haute température.

Composants résistants au feu.

Composants résistants aux inondations.

Agriculture :

Semences adaptées aux conditions extrêmes notamment sécheresse.

Agriculture régénératrice et agro-écologie.

En conclusion, nous retenons donc que les rapports climatiques nous démontrent que le réchauffement climatique s'accélère et qu’il est critique d’intensifier les efforts d’adaptation climatique :

Les plans publics d’adaptation climatique doivent se « muscler » pour devenir plus concrets et quantitatifs et s’accompagner d’investissements significatifs.

La recherche et la technologie doivent aussi s’investir sur ce secteur et pas seulement celui de la transition climatique. Il est même probable que notre priorité à court terme de s’adapter est encore plus grande que celle de changer .

Nous suivrons l’évolution de l’adoption de ces plans publics et des solutions technologiques d’adaptation et nous vous rendrons compte dans de prochains articles.

Bonne semaine

Philippe

Https://o2nature.substack.com